- 복지부, 부작용 우려 등으로 한발 물러서는 듯... 개원가 “절대로 수용 불가”

- “CT·MRI 시대적 흐름... 강제적 제한, 대형병원 위한 정책일 뿐”

정부가 올해 상반기로 예고했던 특수의료장비 공동활용병상 폐지를 하반기로 유예하기로 결정하면서 개원가의 반발을 고려한 조치가 이뤄질지 관심이 모이고 있다.

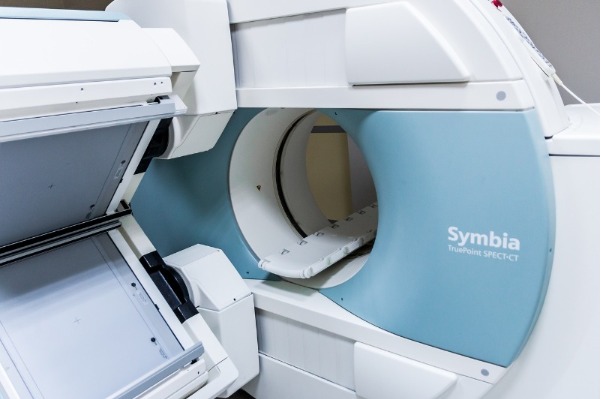

9일 의료계에 따르면 최근 보건복지부는 이달 중 발표할 예정이었던 CT·MRI 등 특수의료장비 설치 인정 기준 개선안 공포를 올 하반기로 우선 유예하기로 했다. 관련 초안을 마련하긴 했지만 세부적인 내용 검토가 필요하고, 현장 의견을 더 수렴해야 한다는 이유에서다. 지금으로서는 시행 시 부작용이 우려되는 만큼 복지부는 이를 최소화하기 위해 남은 기간 동안 간담회를 열어 현장 의견을 청취하는 등 최선을 다하겠다는 방침이다.

복지부가 이 같은 결정을 내린 이면에는 대원개원의협의회 등의 의견을 의식한 것으로 보인다. 앞서 복지부가 지난해 5월 공동활용병상제를 폐지하겠다고 밝힌 이후 진료과를 가리지 않고 대부분의 의사회에서 규탄 성명을 내는 등 현장에서의 반발이 매우 거셌다. 대개협은 이 같은 의견을 종합해 복지부를 설득했고, 이를 어느정도는 수용한 것으로 보인다.

개원가의 우려는 여전히 높다. 동네병원이 개정안 설치 기준인 CT 100병상, MRI 150병상을 확보하는 것은 현실적으로 불가능하기 때문이다. 이들의 CT·MRI 사용이 제한될 경우 간단한 시술이나 수술조차도 상급종합병원으로 쏠리게되면서 의료전달체계의 문제가 더욱 악화될 것이라는 우려가 높다.

이와 관련해 한 중소병원의 원장은 “정부가 몇 개월에서 몇 년간 유예기간을 준다고 하더라도 중소병원의 입장에선 건물을 옮길수도, 장비를 바꿀수도 없을 것”이라며 “여유가 있는 곳은 가능하다고 해도 병상이 늘어나거나 장비가 바뀌면 적응하기 어려운 것이 문제”라고 지적했다.

의료사고에 대한 의사들의 공포감이 높아지고 있어 정확한 진단 없이는 시술, 수술을 하지 않으려 하는 최근 의료계 추세도 관련 우려를 증폭시키고 있다. 기존 개원가에서 소화할 수 있었던 질환을 2차, 3차 의료기관에서 치료하게 되면서 국민 불편도 커질 수 있기 때문이다.

한 개원의는 “의료사고 가능성을 가장 낮추는 방법은 최대한 정확한 진단 이후 치료하는 것이다. 결석의 경우 X-Ray로도 진단이 가능하지만 이는 유무만 확인하는 정도이고, 이를 제거하기 위해선 단층 영상으로 정확한 위치를 파악해야 한다”며 “두통의 경우 MRI 쵤영 이후 문제가 없다고 나오는 경우도 있는데, 이마저도 던부 대학병원이 처리하게 되면 정말 필요한 환자가 수술받지 못하고 대기하는 일이 많아질 것”이라고 우려했다.

이에 대개협은 공동활용병상 폐지를 받아들일 수 없다는 입장을 계속해서 피력한다는 방침이다. 특수의료장비 구비는 정확한 진단을 위한 안배인 만큼 의료기관 자율에 맡겨야 한다는 것. 단순히 사용량이 높다는 이유로 특정 영역에서만 강제로 제한하는 것은 부당하다는 지적이다.

이와 관련 대개협 김동석 회장은 “지금 시대의 흐름은 진단을 정확히 하자는 것이고 의료기관은 이를 위해 손해를 보더라도 장비를 구비하는 것”이라며 “이를 단순히 수요창출 수단으로 의심하는 것은 말이 안 된다. 현재도 대학병원에선 새벽에 MRI를 촬영하는 실정인데 개원가마저 이를 없애면 진단이 더욱 늦어져 국민이 손해다”라고 강조했다.

이어 “시대가 바뀌면 그에 맞게 제도도 바뀌어야 한다. 상급종합병원을 그대로 두고 개인병원만 제한하는 것은 잘못된 의료 정책”이라며 “의료기관이 능력이 있어 CT·MRI로 좀 더 정확히 진단하겠다는 것은 자율에 맡겨야 한다. 이를 제한하는 것은 환자가 큰 병원으로 갈 수밖에 없는 구조를 만들겠다는 것”이라고 촉구했다.

<저작권자 ⓒ 의사나라뉴스, 무단 전재 및 재배포 금지>

정지훈 다른기사보기